أولاً :

ثانياً :

الميتافيزيقا

استبدَّ بالوعى البشرى نزوعٌ مضن على مدى تاريخه الحافل بالبحث عن رؤيةٍ ما تُكفِّل له درجةً من الثُّبوتية . أو الأمان المعرفى الذى يرتجع إليه كلما قابلته مخاتلات الواقع ، وتمويهاته التى يأتى بها فى كلِّ مرَّةٍ زاعقة ، بمجرَّد أن يسترسل فى مضيِّه المتواصل . فمن الجواهر الثَّابتة فى الوجود المسمَّاة بالأشكال لدى أرسطو ، وبالأفكار المغلقة ذات الوجود الميتافيزيقى المنفصل عن العالم المحسوس عند أفلاطون ، وحتَّى الحقائق الرَّوحيَّة الخالدة فى الفلسفة المثاليَّة الألمانيَّة ، وما أعقبها من مطلقات تتخذ أشكالاً مضمرة فى أبنية الوعى ما قبل الحداثى ، ظل حراك الجهاز المعرفى الانسانى يبتحث عن قوانين ما ثابتة ، أو قل قادرة على أن تكون له مُرتكزاً لإحاكة منظومة تكشف له ما يظنّه كامناً فى العالم ، دون أن يدرك أن هذه المنظومة ، ماهى إلاَّ أحد نواتج وعيه هو ، وليس لها أىُّ صلة بالعالم .

فالكيفيَّة التى يُرمِّزُ بها الوعى من خلال اللغة ، مُعطيات العالم ، ويُبديها فى نسيجٍ مُتماسك تختلف عدسته باختلاف الظَّرف الزمانى والسّياق الثَّقافى ، لا تنتمى أبداً له بقدر ما تنتمى لهذه العين التى اختارت ، وصنّفت ، وشذَّبت ، وفنَّدت ، وصنعت علائق شبكاتها وفقاً لما وصل إليه جهازها التَّصوُّرى من تراكم خبراتى ، ومعجم لمحكَّات القراءة .

أى أنَّ ما يخلعه الوعى على الأشياء ، ليس أبداً فى الأشياء ذواتها بقدر ما هو فى جهازه التَّصوُّرى الذى يُدركها به . فالأغلوطة المعيارية الكبرى، أن الوعى البشرى ، وإزاء ماانفكَّ يُغلِّس خلف مساربه عن حقيقة ما ثاوية يتصوَّر أنَّها فى قلب أىِّ تمظهُر له حضوره الفاعل ، حتَّى ولو كان فى فعله هذا إنَّما يعمل بقصد فضح مافى نسيجها المزعوم من سرابٍ لا أصل له ، فقد سقط سقطةً فاحشة لا تدانيها سقطةٌ أخرى . بل ولم يستطع منها فكاكاً حتَّى الآن ، وهى اعتقاده الثُّبوتى أن هذا الجهاز التَّصوُّرى المسمَّى بالوعى ، هو المحكّ الرَّئيسى والمُرتكز الذى لا مُرتكز بعده ، لانطاق هذا الخطاب الكونى الكبير ، ومقاربة علائقه ذات الامكانيَّات العديدة لأن تُأوَّل . مُفترضاً أولاً حُضوراً دكتاتوريَّاً لهذا الوعى الذى لا يتصوَّر معه ، حضور أى وعى آخر غيره ، قد يُعوَّل عليه فى انتاج منظوراً مُخالفاً لما يراه . وغافلاً ثانيةً ، ليس فقط عن فرضيَّة كونه محض آليَّة لهذا الكائن المنعوت بالإنسان ، مع ما فى ذلك من إشهار لحقِّ الكائنات الأخرى فى التَّصوُّر ، وإنَّما عن جميع تلك الاحتمالات ، والتى باتت تتأكَّد يوماً بعد يوم ، فى وجود أكوان أخرى عديدة غير هذا الذى نحيا فيه . وما يستتبعه ذلك من إمكانيَّة وجود موجودات منَّا أشد اختلافاً ، ثمَّ الأهم من هذا ومن ذاك ، وبما لايُقاس عظيم أثره بمراحل ، غافلاً عن الفرضيَّة الأمّ ، والتى لا يمكن أبداً أن تُنفَى ، أو يُداخلها دحض . وهى ، ماذا لو كان هناك ثمَّة وجودٍ ما لا تُوصِّفه قوانين المادَّة المُتحرِّكة (الزَّمان المكان ) كما أصطلحها تجوُّزاً . بل يحضر وفق ما لا يستطيع جهازنا التَّصوُّرى إدراكه . أى ما لاتحتمل الاستعارات الماديَّة المحكومة بها آليَّات وعينا ، ومخطَّطات خرائطه ، أن تقرأه .أوَ كان فى هذه الحالة سيُسمِّى الأشياء بنفس تلك الاسماء التى نُسميها بها نحن ؟ أو سيستنطقها بتلك الكيفيَّة التى ترتهن لدينا بشرط الإمكان ؟ أم سيكون له آليَّاته التى هى من جنس عالمه ؟

*****

لم يكن وصف ألفرد جارى ( 1873– 1907م) لما سمَّاه بالباتافيزيقيَّة ، إلاَّ إسماً آخر لهذه الجواهر الثّابتة ، والقوانين الرَّاسخة التى طالما عكف الوعى البشرى برموزه السَّامقة على الكدح وراء اكتشافها ، وسبر الأغوار التى يُظَنّ فيها تجلِّيها ، بأنكالٍ لا يجد منها تخارجاً أو عتق .

وإذا كان فى هذا يبدو مختلفاً عن سابقيه ، من حيث محاولة البحث عنها فى منطقة العوارض والاستثناءات . إلاَّ أنَّه فى الحقيقة لم يُغادر عتبتهم مُطلقاً .

يقول جارى فى تعريفه للباتافيزيقا ، " أنَّها علم الحلول المُتصوَّرة أو الخياليَّة ، ومن خلالها نصل إلى مستوى آخر من مستويات الوجود ، ونُحقِّق وعياً لا يُمكن تحقيقه وبها نصل إلى القوانين التى تحكم العوارض والاستثناءات فى الكون ، بحيث نكتشف العالم الذى يُكمِّل عالمنا التَّقليدى " .

أى أنَّه هنا مازال أسيراً لثنائيَّة ( الذَّات – العالم ) . وأنَّ ثمَّة قوانين خارج الذَّات يُمكن استنطاقها ، تحكم العوارض المُتخاصرة حول كُنهٍ ما يُراد اكتشافه . حيث وفقاً لهذا التَّصوُّر هناك أشياء خارج الوعى لها أُجروميَّة ما ، ووضعيَّة تتمفصل عن الآليَّات التى تُدرك بها من قبل عدسة الوعى . وبالتَّالى ما علينا إلاَّ استنطاق هذه الفضاءات التى تقبع هناك على الهامش ، والمضى وراء كلّ ما هو عارض فيها ومُشوَّش ، وغير مُسبَّب ، حتَّى يُهيَّأ لنا أن نصنع حلولنا الوهمية ، ونكتشف العالم الذى يُكمِّل عالمنا التَّقليدى . وذلك تبعاً لما أوردته دورية أفرجرين العدد 13 فى تعريف الباتافيزيقيَّة " علم الخاص ، أو علم القوانين التى تحكم الاستثناءات لا القاعدة " .

وقطعاً هذا هو بالضَّبط ، وفى القلب ممَّا باتت ترفضه كُليَّةً اللحظة المعرفيَّة الرَّاهنة . بل وتعمد إلى تقويضه ، من خلال أنظمتها التَّصوريَّة المُتداولة، وأقانيم منظورها المعرفى الذى راح يُؤكِّد أنَّ الذَّات ما هى إلاَّ كائنٌ مُنقرضٌ يحيا داخل عالم اللغة المُخاتل والمتملِّص دوماً ، والذى لا يقرّ أبداً على حال ، مأخوذاً فى ذلك بدوالها التى ينسخ بعضها بعضاً ، ومُغيَّباً بمجازاتها التى ماينى يستولدها من رحم جهاز بدنها السيمانتيكى المكتنز بجراثيم الختل والزَّيف. وبالشَّكل الذى لم يعد يتطلَّب منه كبير جهد ، كى يُمكنه أن يُثبت ، أن الوعى بالعالم هو ما يسكن أديم اللغة وليس بتاتاً مُعطيات العالم ذاته .

فباتافيزيقا ألفرد جارى ، ورغم كونها لا تتموضع فى موقع أنطولوجى يغترف من جراثيم وباء الحقائق الجوهريَّة التى تلهث وراء الكينونات ، سواء كان دازاين هوسرل الثُّبوتى ، أو دازاين هيدجر الديناميكى ، أو التَّطابق ، والكليات ، والأصل، والتَّعيُّن الماهوى للهويَّة ، ومبدأ الوحدة ، ، فهى لا تكفّ عن تذكيرنا بمحاولاتها الدَّؤوبة لاستشفاف فضاء قائماً على نحوٍ مُعيَّن ، ومجهول خارج اللغة ، أو قبل اللغة . وأن هذا الفضاء يفقه ذاته كاستثناء عرضى ، وينبذ فى تعمُّد مصرّ ، أىَّ انضواء تحت تعميمٍ ما ، تتخلَّق منه تلك الآفة التى يراها حسب منظوره تفترض تماسُكاً يقع بشكل سببى منطقى خلف الظَّواهر .

وهنا ، وبالتحديد يُمكن القول ، أنَّ هذا التَّماسُك المزعوم ، هو ما كان يعمل جارى ضد حضوره فى فضاء الوعى .

فرغم كونه قد بدأ حياته شاعراً رمزيَّاً ، مُتأثِّراً بفلسفة كانط ، حيث هذا العالم الرُّوحى ذى الحقائق المُتعالية ، والذى يدَّعى أن الظَّواهر العارضة تكتسب معناها الكُلِّى الخالد من إمائها المُحتَّم إليه . إلاَّ أنَّه قد تحوَّل تحولاً كبيراً إلى وجهة أخرى بعيدة كلّ البعد عمَّا كانه فى السَّابق فصار أقرب ، وبعظيم درجات إلى كتاب العبث منه إلى الرَّمزيِّين .

مرَّة أخرى ، وبقناع لاينفكّ يتَّخذ صيغته من المقابل الصّورى المُضاد للكينونات ذات القوانين المُمنْطَقة تسبيبيَّاً ، يصنع جارى عالمه المُتخيَّل المُشتَّت والقائم على كلِّ ما هو عارض وغير جوهرى ، والذى هو كما يقول " يُكمِّل عالمنا التَّقليدى " ، دون أن يفطن أنَّه فى كلتا الحالتين ، إنَّما يقع تحت طائلة أغلوطة هائلة ، تتوهَّم خطلاً أو عوزاً ، فى الوعى البشرى أو قل جهازه التَّصوُّرى القدرة على أن يُعَمَّد كمرتَكزٍ تقييمى ، أومختبرٍ لمعرفة العالم والكشف عن حقائقه .

أى بتعبير آخر ، إنَّ الظَّن بأنَّ ثمَّةَ كُنهٍ ما يُمكن المضى خلفه ، كاشتغالات مُدنِّق أثر ، ومن ثمَّ الوصول إليه عن طريق الحفر ، والتَّغوير ، وإنطاق خطابه الكونى ، هذا المسعى المُلغَّم بجراثيم المجازات الفاحشة ، هو بالضَّبط ما ترفضه كُليَّةً الباتافيزيقا البعديَّة وتعمل ضدَّه .

ففيما يخصُّها : لا يكفى أبداً أن تُقوَّض مثل هذه المرائى الغُفل التى تنتسب إلى وعىٍ مازال يحطّ أُولى خطواته فى المُمارسة . بمثل مالا يكفى ، وبنفس الدَّرجة أن تُجزّ هذه الأفاعى الرَّاتعة غصباً فى أدغال ما يوصمه جاك دريدا بميتافيزيقا الحضور، أو ما يأخذ أقنعته ممَّا يُلقّبه ميشيل فوكو بالفهم الماهوى للأشياء .

أقول أجل لا يكفى كلّ هذا ، كيما يُستطاع الإعلان صراحةً ، وبإشهار يمتح مُسوِّغه من نقض ما سبق ، عن تدشين هاته المنطقة من الوعى التى تصرُّ على توصيف نفسها بالممارسة ، دون أىِّ مُسمَّىً آخر .

إذ وبحسبان كونها مرحلةً من الوعى لا تتماهى إلاَّ مع كلِّ ما هو وقتىٌّ ، وزائل ، وذو صيرورة دائمة ، يتوجَّب عليها أن تنتبه إلى أنَّه ، وفى اللحظة التى ستعمل فيها على إنشاء إحدى أجهزتها التَّصوريَّة هذه للتَّعاطى مع " خطابات _ تصوُّرات"، تحسبها قابلة لأن تحضر وفق إحداثيَّات تعطى لها كونها المُتعيِّن ، سيجتاحها وفى ذات الأيْن ، يقينٌ دامغ لا مجال للشَّكّ فيه ، أنَّ ما تُجاهد كيما تنشئه على هذا النَّحو ، وبهذه الكيفيَّة ، لا يُمكن أن يأخذ مُسوِّغه ، وشروطه فى الإمكان ، إلاَّ وفقط من كونه مُحايثاً تماماً ، وصِنْواً للمؤقَّتيَّة . بل ويسكن فى محرقها المُتفجِّر تحوُّراً ، والذى لا يتحاجز عند حدّ . وهذا ما لابدّ وأن يتحقَّق حدوثه ، يا إمَّا بإحداث تغيُّرات من شأنها أن تمنح آليَّات هذا الجهاز القدرة على التَّعامل وفق إمكانيَّات أنجع على مستوى إنتاج مسارات للسَّير ، وذلك باعتبار كما أُسلِفَ ، أنَّ الوعى ليس عيناً للبحث ، بل أفقاً للمارسة . أو يا إما بتخليق جهازاً مُغايراً تماماً له أليَّاته الخاصَّة ، وأجروميَّته فى موضعة التَّصوُّرات ، والتَّحاور فيما بينها .

*****

( باتافيزيقا الطناحى )

الباتافيزيقا البعديَّة ليست أُدلوجة ، بل أفق يخلق أجهزته التَّصوُّريَّة ، ويُعدِّدُها.

فى لحظة ما سيقترح الظَّرف الماضى فى أفق توتُّره ، نحو مفاعيل جديدة تكتنز بفيض التَّأويلات ، إسماً آخر للحقيقة . حيث وبمثل ما تَقوَّض التَّاريخ الحداثى من حيث كونه أفقاً ، لنزع الحجب المعتمة عن جواهر لها من الشَّأن والهويَّات ذات الحضور الذى لا يُداخله شكّ ،أن جعلت من الذَّات مركزاً تنظر به لنفسها كيقين مُطلق ، وعلَّةً لإضفاء المعنى على كلِّ شىء ، سيتقوَّض أيضاً ، وبذات الطَّريقة التَّاريخ ما بعد الحداثى ، هذا الذى ماانفكَّ حتَّى الآن يعمل على إماطة اللثام عن زيف كلِّ هذه السَّرديَّات التُّوتاليتاريَّة، ومرجعيَّاتها الموغلة فى سرابها المُقنَّع بميتافيزيقا الحضور .

وحينئذ ، وبعد أن يكون هذا الفعل قد أخذ فساحتَه من الوقت ، سيبزغ فى الأفق فضاء جديدٌ ، يستطيع أن يُخبرنا كيف تكون عليه الآليَّات التى من شأنها أن تُمكِّنَنا من بناء أجهزتنا التَّصوريَّة ، وفق ما نريد ، وبالصَّيغة التى تجعلنا نُنتج نحنُ الحقائق ، تبعاً لشروط إمكانيَّة مُلحَّة تُريد أن تسدَّ عندنا عَوَز ، وأبداً ليس أن نبحث هكذا عنها كما يحدث بلا جدوىً أو طائل .

أعنى أنَّه يُمكن القول ، وعلى سبيل الوجازة المطلوبة ، أنَّه إذا ما كانت الحداثة هى تاريخ البحث عن الحقائق ، وأنَّ تاريخ ما بعد الحداثة ، هو تاريخ كشف زيف هذه الحقائق ، فإنَّ التَّاريخ القادم ، والذى هو تاريخ إنتاج الحقائق ، تاريخ مابعد الميتافيزيقا ، من حيث هى خطاب ماهيَّة الوجود والحقيقة ، وليس فرعاً من فروع المعرفة ، ومبحث فى الوجود ، سوف يستحيل ، وبُعيد مروره من نفق هذه اللحظة الأبستمولوجيَّة الرَّاهنة ذات القعقعة العظيمة فى التَّقوُّض ، إلى فضاء مُهيَّأ لممارسة مختلف الاستراتيجيَّات ، التى قد تُتيح له أن ينتج طرائق جديدة فى استيلاد المفاهيم . وهذا على اعتبار أنَّ الوعى مُمارسة ، وإجراءات إمبريقيَّة فى تصنيع العدَّة المفهوميَّة ، تلك التى هى حتماً ما تتغاير بتغاير الأجهزة المُنتجة للتَّصوُّر . وأبداً ليس هو مُطلقاً ذاك التَّأمُّل الذى مافتىء يبزل ، وعلى مدى عصورٍ طويلة منقوع جهده ؛ كى يكشف هذا المعنى المكنوز بالكُنْه الثَّابت الأصيل ، أو حتَّى يفضح بهتان هذا الزَّيف المكنوز فى لواحم صلب تلك المعانى العصيَّة الخالدة .

بيد أنَّه يتوجَّب علينا حين التَّعامل مع مفهوم الأجهزة التَّصوريَّة ، أن نزيحه تماماً بعيداً عن كلِّ محمول دلالى قد يُسرِّبه إلينا مفهوم الأنساق ذات الفكر الشمولى الحاكم بشكل مُسبق لآليَّة العنْى ، مع ما يكرِّسه هذا من حمولة أيديولوجية .

*****

الإصدار الثامن

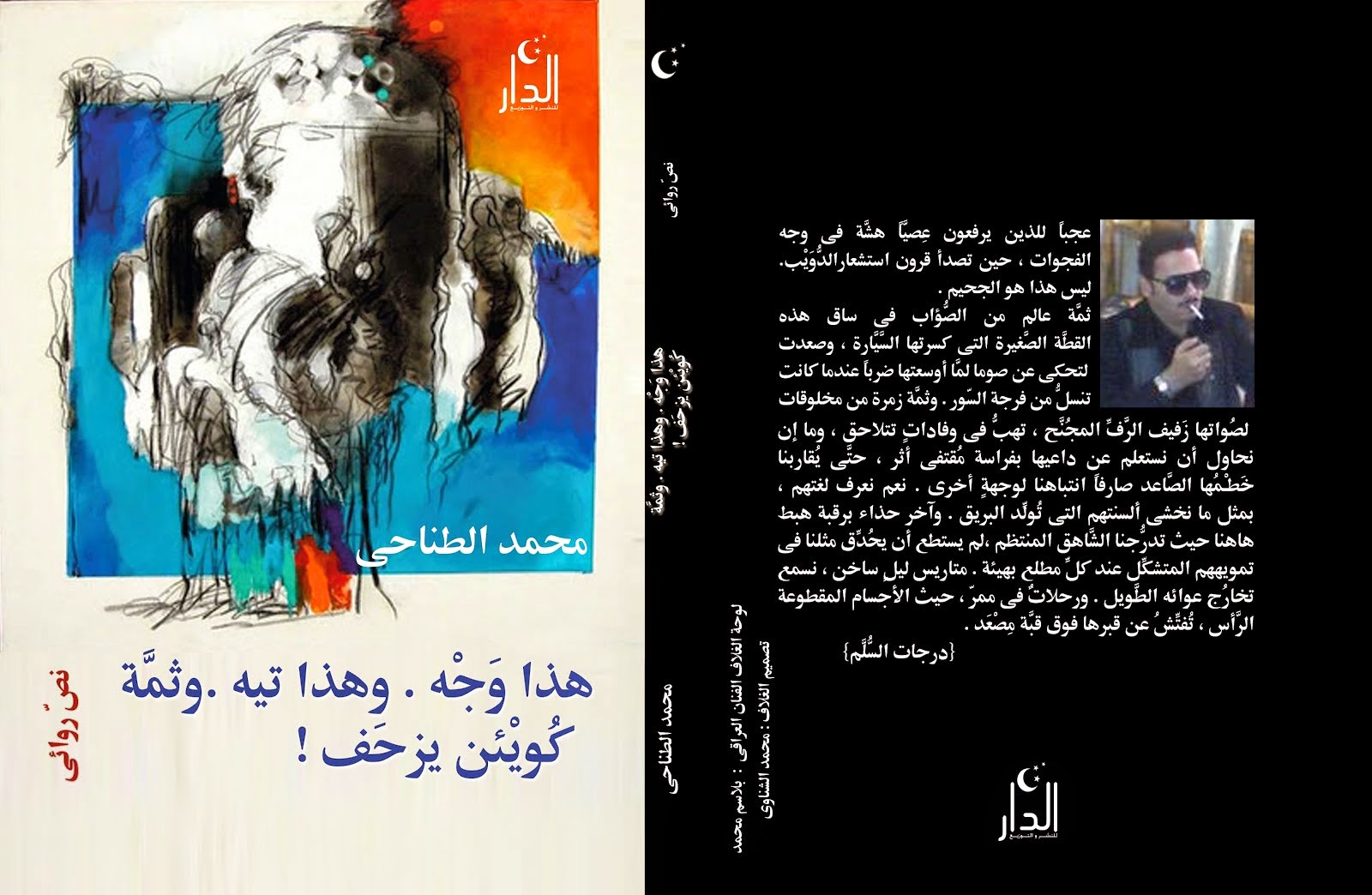

وطء أقدام .

ثم البتَّة لا شىء سوى الصَّدى!

نصّ روائى .

دار الدار للنشر .

القاهرة 2014م .

257 صفحة .

تمت كتابته فى 20 -1-2012م .

محمد الطناحى .

بورسعيد .

*****